令和6年4月5日(金)第47回入学式が行われ、無事に49期生34名の新入生を迎えました。

新入生のやる気に満ちた瞳が、保護者や先生方のあたたかいまなざしとあわさって、

未来への希望に満ちた入学式となりま した。

この時の気持ちを忘れず、学校生活を送ってほしいと思います。

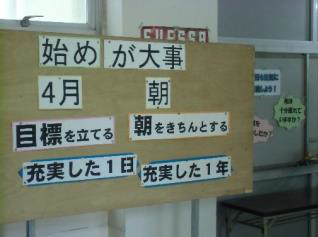

離任式後の集会で、生徒指導の川口先生が「始めが大事」という内容の話をしてくださいました。中国の明の時代に書かれた、月令広義 (げつれいこうぎ)

という本の中に、

一日の計は晨(あした)にあり

一年の計は春にあり

一生の計は勤にあり

一家の計は身にあり

という文があります。現代風にすると、

一日の計画は朝にきちんと立てるのが大事

一年の計画はその年の最初に立てるのが大事

一生の計画はまじめに努力し働くことが大事

一家の将来は健康で過ごすことが 大事

となります。

この二節目の部分と、日本の戦国武将の毛利元就の言葉が「一年の計は元旦にあり」の語源だそうです。学校は4月に始まるので、まさにピッタリ当てはまります。

話の内容に関する掲示が生徒玄関にされているので、意識して過ごした人がたくさんいたからこそ、いい雰囲気でのスタートにつながったのだと思います。

ぜひこの調子、緊張感を忘れずにこれからの学校生活に臨んで欲しいです。

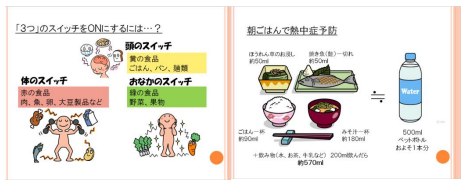

全 校 集 会 で 、 河 内 長 野 市 立 給 食 セ ン タ ー の 栄 養 教 諭 か ら 「 朝 ご は ん の 大 切 さ 」 に つ い て お 話 が あ り ま し た 。

朝食をとることの利点:

1.朝食を食べている人は体力テストの結果が良い。

2.学力テストの結果も良い。

3.朝食を抜くと筋肉からエネルギーを得ようとし、脂肪としてエネルギーを貯めるため太りやすい

詳しくは、西中学校だより10月号へ

1月 29 日(水) 6限に1年生対象に親楽習がありました。親楽習とは、こどもが親の立場になって思いを想像し、親の考えを楽しく学ぶものです。

生徒の感想をいくつか紹介します。

●親にも思うことがあると分かったけど、自分には自分の考えがあると思った。

●親の気持ちが分かった。

●この学習をして学んだことは今の自分も家族に怒鳴らないようにすること。大人になったら子どもにあまり怒鳴らないようにすること。

●親に怒られていた時にはいつも自分のこととしか考えていなかったけど、今日の親楽習でもっと親の気持ちを考えてみよう と思いました。

●親は自分のことを想ってくれていることを知った。

●自分の言葉も聞いてほしいなと思います。

● お母さんはいつもうるさいと思っていたけど、自分のことも考えてくれているんだなと思った。

● 親に反抗しちゃうし、うざいと思うけど親が自分を想ってくれてる証だなと思った。

● 親は、自分が知らない間でいろんな思いをしているのが分かった。

● 私たち子どもからしたらうるさいし、おせっかいと思うかもしれないけれど親からすると私たちのことを想って言ってくれていたんだと気づいた。クラスメイトのいろんな違う考え方が知れてよかったと思う。

6月13日(金)に火災想定の避難訓練を行いました。

体育館からの火災を想定して、煙を避けられるよう校舎の北側中央からグランドへ避難し、点呼。災害時に協力して下校でき るよう地区別に整列しなおし、場合に応じて小学校児童を引率するなどの役割の意識付けも行いました。

その後の消火器訓練では、ABC 消火器について説明を受け、代表者が実際に放射練習も行いました。

A は木材など普通火災を、 B はガソリン、灯油、てんぷら油など油火災を、 C はコンセ ントや配線など電気火災を指し、その表記のある消火器で鎮火できます。

また、煙の怖さについてもお話があり、ひと吸いで血中のヘモグロビンと煙に含まれる一酸化炭素が結合し、酸素欠乏に陥ったり、高温の煙で気管 支や肺が損傷し、避難はできたものの、その後、命を落とすこともあります

。

終わりに、家庭旅行や買い物などの外出先でも初期消火や、 避難経路 ・避難場所について確認することなどを心がけるようアドバイスをいただき ました。

6月20日(金)6限に全校集会がありました。

2年生の万博の事後学習の報告に始まり、

3年生の修学旅行の平和宣言の取り組みの報告と 生徒会役員からは 、いじめ撲滅を目指してピンクシャツデーの開催のお知らせがありました。

2年生の取り組みは、班ごとに 社会課題 の 解決をテーマにして パビリオンを自作するものでした 。そのうち hope for plans グループは、エネルギー省力化の方策

について、 メタンと二酸化炭素を取り入れて酸素と水素を作り出す装置を作るアイデアについて発表しました。

ピンクデ―の活動 は、ピンクのシャツを 着てい ることへのからかい に反対の意味をこめて、ピンクのシャツを 着ることをすすめた活動で、生徒会としても取り組み、いじめをなくすことにつなげようと訴え

ました。